大学卒業後の進路を考えるうえで、学部卒で就職活動をするか、大学院まで進んだ後に就職活動をするか悩む方も多いのではないでしょうか。

キャリアの選択肢が複雑になっている現代において、後悔のない選択をするためには「自分がどうありたいか」を考える必要があります。

そこで今回の記事では、大学院進学(院進)する場合と学部卒で就職活動をすることのメリット・デメリットを紹介します。

大学院はどんなところ?

大学院とは、スペシャリストを養成する課程です。大学院では、自分が研究した内容を論文にまとめて発表したり、専門分野について深く掘りさげたりといった「研究」をします。

「研究」は、基本的にほかの人がまだやっていないことが対象になることがほとんど。まだ解のない問題に取り組むため、誰かに教えてもらうという受け身の姿勢ではなく、自ら学び探究する姿勢が学部時代以上に求められると言えるという特徴があります。

「就職活動がうまく進まないため、大学院にでも進もうかな」といった消極的な気持ちで進学を決めると、後悔するかもしれません。

一方、興味・関心の近い仲間と議論ができたり、かなりマニアックな話を交わしながら学び合える場は、専門領域が好きな人にとってはまたとないチャンスであり、就職後もかなりの強みになります。

専門分野によっては大学院修了者であることが前提になる仕事もあるので、将来、就きたい職業がある場合は、応募要件などをあらかじめ十分に調べておく必要があります。

院進とは大学院進学のこと

院進とは、大学院進学のことを意味します。大学院とは一般的に研究者を養成するための教育課程であり、標準卒業年限を2年とした修士課程と、標準卒業年限を5年とした博士課程があります。 それぞれの課程を修了すると修士・博士の学位を取得することが可能です。

また、博士課程については、標準卒業年限を2年とした前期課程と、標準卒業年限を3年とした後期課程に分けられている場合があります。この場合、博士前期課程を修了することで修士号を取得できます。

修士課程・博士課程を問わず、院進するためには大学院入学試験に合格する必要があります。大学院入学試験は、秋入試(9月〜10月ごろ)と春入試(1月〜2月ごろ)を設けている大学が多く、どちらか一方で合格することで院進することができます。また、同じ大学の大学院に進学する場合には、内部進学者用の入学試験を受験できる場合もあります。

大学院の種類

ひとことで大学院といっても、いくつかの種類に分けることができます。

学部をもつ大学院

例えば農学部の研究機関「農学研究科」、工学部の研究機関「工学研究科」のように、基礎となる学部組織がある大学院のこと。一般的に大学生が口にする「大学院」は、ここに該当することが多いでしょう。

4年間の学士課程で得た知識をもとに、更に発展・応用させた研究を行います。

独立研究科

基礎となる学部を持たない組織が独立研究科です。大学によって様々ですが、例えば京都大学の場合、「エネルギー科学研究科」「アジア・アフリカ地域研究研究科」「情報学研究科」「総合生存学館」などがそれにあたります。

いずれの研究科においても、多様な学部の卒業生を受け入れていることが特徴。複合的な学域の創出・深化を目的としているので、様々な研究者や実務家が集まります。

専門職大学院

研究者養成に重きをおいた修士課程とは異なり、高度で専門的な職業能力をもった実務家を養成するための大学院です。

現場で活躍する各分野のスペシャリスト等も専任教員として招き、現場の複雑な問題を解決するための知識と技能の獲得をめざした教育をおこなっています。法科大学院、公共政策大学院、経営管理大学院がこれにあたります。

大学院へ進学するメリットとデメリット

ここからは、大学院へ進学するメリットとデメリットについて紹介します。

院進するメリット

学部卒として就職せず、院進するメリットは大きく分けて3つあります。

- 専門性を必要とする職につきやすくなる

- 好きな研究に没頭できる時間ができる

- 初任給が学部卒と比べて高い傾向にある

専門性を必要とする職につきやすくなる

院進の最大のメリットは、専門性を必要とする職につきやすくなることです。

特に、理系の研究領域の専門性が必要とされる職種(技術職・研究職など)では、応募条件として、修士以上の学位が求められる場合もあります。

そのため、将来的に企業などで研究に携わりたい場合には、就職しやすくなるという大きなメリットがあると言えます。

また、文系の研究領域においても、ビジネスに密接に関わる経営学や経済学などであれば、その専門性を活かすことができる可能性もあります。大学院では学部で行うよりも、より専門的な研究を行うことになります。

そこで身につけた技術力や研究姿勢は、大学院に進学したからこそ得られたものであり、就職活動においても、学部生との差別化要因になります。

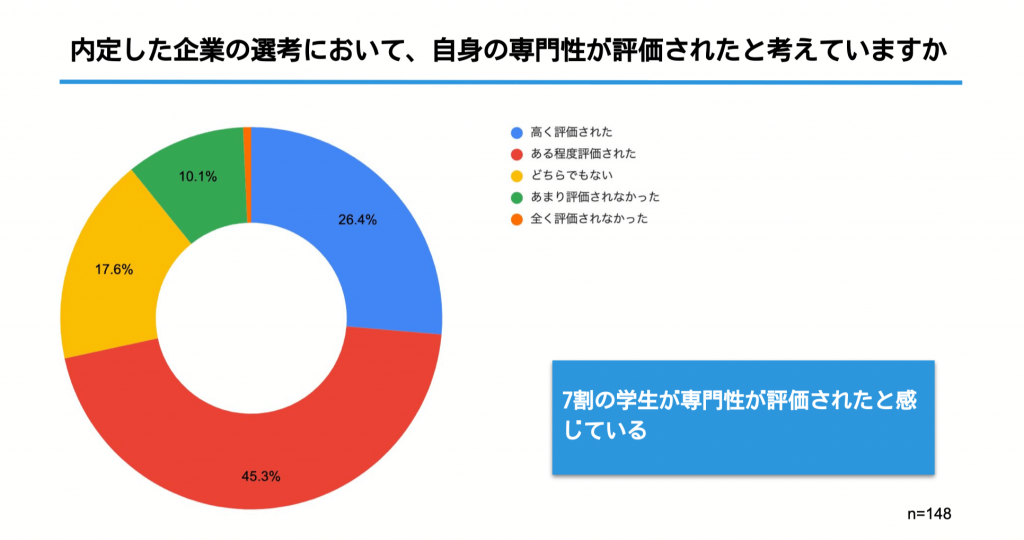

実際に、大学院生・理系学生の就職をサポートする企業「アカリク」アンケート調査結果(2022年7月実施)では、約7割もの学生が内定先に専門性を評価されたと感じると回答しています。

- 調査方法:大学院生・理系学生に特化した就活サイト「アカリク」会員のうち、2023年新卒の理系学生168名(内訳:博士在学中19.3%、修士在学中:75.3%、学部在学中5.4%)

- 調査期間:2022年7月8日〜7月15日

好きな研究に没頭できる時間ができる

大学院へ進学することで、自分が好きな研究に没頭できる時間ができることです。文系・理系といった学問領域に関わらず、大学院に進学することで、十分な時間を使って自由な発想をもとに、好きな研究に没頭することができるでしょう。

大学院で専門スキルを高めることは、将来の仕事にも役に立つ可能性が高まります。実際に、日本においても、少しずつ大企業を中心にメンバーシップ型雇用からジョブ型雇用への転換が進められています。ジョブ型雇用では、専門知識を有した人材が必要とされることから、大学院で高度な知識を身につけた人がますます求められる世の中になる可能性が期待されるでしょう。

参考:アカリク「ジョブ型雇用」導入で鮮明になる大学院生の専門的能力」

初任給が学部卒と比べて高い傾向にある

院進する3つ目のメリットは、初任給が高い傾向にあることです。

厚生労働省が令和3年3月31日に公表(令和4年2月4日に訂正)した「令和2年賃金構造基本統計調査の概況」によれば、新規学卒者の学歴別賃金について、男女計で大学卒では約22.6万円であったのに対し、大学院修了者は約25.5万円でした。

ただし、業種や職種によっては、大学院修了者と学部卒の間で生涯賃金の違いに大きな差がない可能性もありますので注意しましょう。

参考:厚生労働省「令和2年賃金構造基本統計調査の概況」

院進するデメリット

院進という選択肢にはメリットだけでなく、デメリットもあります。

- 社会人になるのが最低でも2年遅くなる

- 在学期間が長くなるので学費がかさむ

- 研究で忙しくなり、就職活動に時間がさけない場合がある

在学期間が長くなるので学費がかさむ

院進して得られるメリットは大きいですが、修士課程で2年間、博士課程まで進むと、最短でも5年間の学費と時間を投資することになります。

また、もし学部卒業後すぐに就職していれば得ていたかもしれない給与まで考えると、金銭面における負担が大きくなるという点は、理系でも文系でも院進をしない・できない最大の理由となるのが現実でしょう。

研究で忙しくなり、就職活動に時間がさけない場合がある

また、院進した結果、「思ったより授業や研究が厳しい」といった院進を後悔する声も聞かれます。

とくに修士課程1年次は、修了に必要な単位の取得と研究を並行して行う必要があることから、非常にハードなスケジュールになってしまい、土日もまともに休みが取れないということはよくある話です。

このような大学院進学後の後悔を生まないためにも、院進前に身近な大学院の先輩に話を伺ってみるのが大切です。また、特に文系の研究分野においては専門性と直結する仕事が少ないという場合もあります。

大学院に進学を考えている際には、自分の専門性を活かせる職業はあるか、修了後はどのようなキャリアを歩む予定なのかを、大学院進学前に考えておきましょう。

学部卒で就職するメリットとデメリット

続いて、大学院へ進学せず、学部卒で就職するメリットとデメリットを紹介します。

学部卒で就職するメリット

学部卒で就職するメリットとしては、年齢の同じ大学院修了者と比べ2年以上早く実務経験を積める点がまず挙げられるでしょう。学部の新卒採用では、今後の成長性を重視した採用活動が行われています。

特に、従来の日本型の企業では、自社で社員教育を行い、会社の利益に貢献できる社員を育成することから、1年でも早い入職は歓迎されることも多いです。

このことから、卒業後、専門性にこだわらずに働きたいと考えている場合で、少しでも早く実務経験を積んでいきたいと考えている人は、学部卒での就職のほうがメリットがあると言えます。

学部卒で就職するデメリット

学部卒で就職するデメリットは、専門性の高さが求められる求人への応募ができない場合があることです。特に、研究職のような特定の分野の知識・研究経験が求められる仕事では、大学院修了を応募要件としていることがあります。

希望職種や選考を受けたい企業がすでに決まっている場合は、学部卒で応募が可能なのかを事前に調べておくことが重要です。

また、大学院生と比べると、学校推薦を受けづらい可能性があることもデメリットとして挙げられます。

大学が企業に対して優秀な学生を推薦するため、専門的な知識・研究経験を重ねてきた大学院生の方が学校推薦を獲得しやすくなり、学部卒の場合は学校推薦の獲得の難易度が高くなると言えます。

そのため、将来、専門性の高い仕事をしていきたい、将来働きたい企業の推薦枠を利用したいと考えている場合、学部卒での就職はデメリットとなる可能性があるといえるでしょう。

就職するか院進するか決められない場合にやるべきこと

ここからは、就職するか院進するか決められない人がやっておくとよいことについて紹介します。

就職と院進を並行して準備しよう

学部卒業後、すぐに就職するか、大学院に進学するか迷っている場合は、最終的にどちらを選択しても大丈夫なように並行して準備しておくということも1つの選択肢となります。

2023年卒業予定者の就職・採用活動について、広報活動は卒業年度の前年度の3月1日以降とし、面接等の採用選考は卒業年度の6月1日以降としています。

一方、大学院入試については、大学によって時期は異なりますが、内部推薦がある場合は学部4年の6月頃、秋入試は9月頃、春入試は2月頃に行われることが一般的です。

若干、大学院入試の方が後に行われることから、並行して行うことも可能ではあります。

しかし、ギリギリまで就職活動を行った後で、最終的に院進することに決めた場合、その分、試験対策や研究活動にリソースを割くことができなくなり、大学院進学後の研究活動にも影響が出る可能性がある点については注意が必要と言えます。

就活の先延ばしの院進学には注意が必要

就活に失敗することを考えるとかなりの不安が伴うことが予想されます。失敗を後悔したりすることは避けられませんが、そのまま立ち止まっていても状況は好転はしません。失敗したからといってすべてが失敗として終わるのではなく、そこから要因を分析して、立ち直り、さらに別の道を考えることが重要です。

就活に失敗した際、その後の進路には、大学院への進学が考えられます。大学院でさらに専門的な研究を進めることで、学部での就職とは違った選択肢が増える可能性もあるでしょう。しかし、就活に失敗したからといって安易に大学院進学を選んでしまうのは後悔することも多くなります。

実際に就活の失敗で大学院進学を決めてもいいのか、きちんと考えて、できればご家族や先生方などとしっかり相談してから進路を決めましょう。

以下のアカリクコラムでは、大学院修了後の就職と学部卒の場合の就職についてそれぞれのメリットについて述べていますので、迷っている方はご覧ください。

院進学する場合に、学部時代に就活をしておくメリット

院進すると決めている場合であっても、学部時代に就活をすることにも実はメリットがあります。なぜなら、修士で修了するのであれば2年後に就活をする際の参考になるためです。

博士号を取得する予定がないのであれば、大学院修了時の就活は基本的に学部生と同じスケジュールで行われます。

学部時代に少しでも就活を行い、多様な業界・企業を知ったうえで就活を行うのと、大学院修了前に初めて就活を行うのでは、就職活動に対する捉え方が大きく異なるでしょう。

そのため、すでに院進することを決めていたとしても、学部時代から視野を広げ多様な業界・企業を知っておくことはメリットがあるといえます。

まとめ

この記事では、院進をする場合と、学部卒で就職する場合のメリットとデメリットについて紹介しました。院進することのメリットは以下の通りです。

- 好きな研究に没頭できる時間ができる

- 専門性を必要とする職につきやすくなる

- 初任給が学部卒と比べて高い傾向にある

一方で、院進するデメリットとしては以下の2点があげられます。

- 社会人になるのが最低でも2年遅くなる

- 在学期間が長くなるので学費がかさむ

- 研究で忙しくなり、就職活動に時間がさけない場合がある

学部卒で就職する場合は、大学院修了者と比べ2年以上早く実務経験を積める点はメリットですが、就職の難易度が景気に左右されやすい点はデメリットです。

また、院進と学部卒での就職について、迷っている場合は、並行して準備をしておくことも一つの選択肢として検討しておくと良いでしょう。

最終的にどちらの道を選択するにしても、キャリアの選択肢が複雑になっている現代において、後悔のない選択を主体的に決めていくことが何より重要であると言えるでしょう。

よくある質問

最後に、大学院進学(院進)についてよくある質問を紹介します。

修士卒の進路にはどのようなものがある?

修士卒だからといって、必ずしも研究職ばかりではありません。大学院で培った知識を用いて、様々な分野で活躍できる可能性があります。

実際に、2023卒の大学院生・理系学生を対象にした就職活動に関するアンケートでは、「企画・マーケティング職」「コンサルタント職」「営業職」などが人気となっており、理系のバックグラウンドを活かした価値貢献を考えている学生が多いことが分かります。

自分の研究分野にもとづいた専門職で就職するのか、もしくは専門外での就職をするのか、きちんと考えてから就職活動にのぞみましょう。

理系院生の採用数が多い会社はどこ?

就職四季報のデータによれば、1位はHONDA(ホンダ)で、院卒の採用数は363人。2位はダイキン工業。関西を基点とする空調機器のメーカーです。

他には4位の新日鉄住金、6位のJFEスチールなど、重厚長大メーカーが目立つ現状となっています。他には理系院生の採用割合という観点で見ると、日本電信電話(NTT持株会社)が100%で1位です。