基盤研究・若手研究の公募スケジュールの前倒しに関するポスターはこちらhttps://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/06_jsps_info/g_210408/data/kakenhi_poster.pdf詳細に関する事務連絡はこちらhttps://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/06_jsps_info/g_210408/data/koubo_naitei_jimurenraku.pdf

◆◇◆◇◆◇◆◇◆

ではここからが本題になります。あっという間に6月になりましたね。一年の半分が過ぎようとしています(嘘だと言ってほしい)。この時期になると、「科研が書けん」とつぶやきながら、せっせと執筆する姿もあちらこちらでみられます。同時に、4月に内定をもらった今年度分の科研費は、そろそろ各機関で処理できる時期にもなりましたね。みなさんはどのように研究費を使う予定ですか? 筆者はTwitter上で研究者の皆さんを対象に簡単なアンケートをお願いしました。ご協力くださった53名の皆様、そしてリツイートをしてくださった皆様には、厚く御礼を申し上げます。N数も小さく、代表性のあるサンプルからは程遠いデータではありますが、「インターネット上でアクティブな研究者の皆さんは、今年はどんな感じだろう」と、一緒に様子をのぞいてみようではありませんか。今年度どれくらい研究費を獲得したか

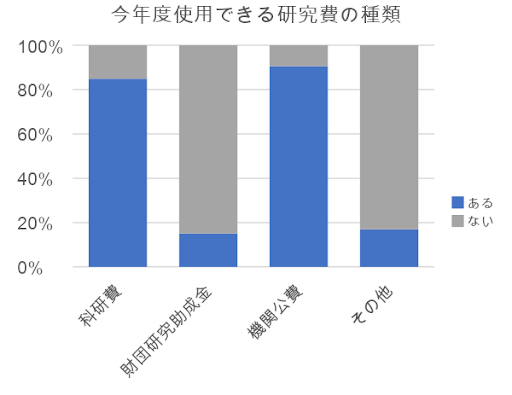

まずは、回答者の方の今年度の研究費の獲得状況について、4つの選択肢から保持している研究費を複数選択していただきました。回答者の方のほとんどは大学や所属機関から公費をもらっているようですが、科研費を獲得できている割合も約85%とかなり高い結果となりました。ちなみに科研費と公費の両方を所持している方は全体の77.4%に上っています。 日本学術振興会が公表した、令和2年度の科研費採択率速報値においては、基盤研究はおよそ25%~28%の採択率、若手研究は40%の採択率がありますね。ここからも、今回のTwitterアンケートには確実にサンプリングのバイアスがあったと思います。この点は読者の皆様にもご留意いただきたいです。

日本学術振興会が公表した、令和2年度の科研費採択率速報値においては、基盤研究はおよそ25%~28%の採択率、若手研究は40%の採択率がありますね。ここからも、今回のTwitterアンケートには確実にサンプリングのバイアスがあったと思います。この点は読者の皆様にもご留意いただきたいです。【参考】令和2年度の科研費採択率速報値https://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/27_kdata/data/2020sokuhou.pdfそれにしても、日頃はさまざまな助成金情報が流れてくるにも関わらず、財団系の助成金は意外にも普及していないようですね。日本の研究費事情がいかに税金を財源とした科研費に頼っているかが再度確認されました。果たしてこれが健康的な状態であるかどうかは、議論の余地があると思います。

手に入れた研究費は、十分か

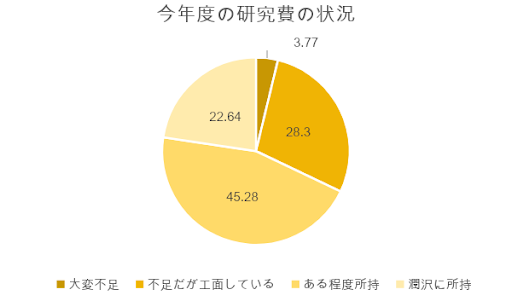

次は、今年度手に入れた研究費が自分の研究活動にとって十分であるかについて、以下の4つの選択肢から選んでもらいました。(1)研究に支障が出るほど不足している(2)足りていないが、なんとか工面している(3)ある程度所持しているので、正常な研究活動ができる(4)潤沢に所持しているので、当初の予定よりも豊富な研究活動ができるその結果は以下のグラフに示されています。4分の3に近い方は十分な研究費を所持している、ないし予定よりも潤沢に研究費を所持していると回答しています(クゥー羨ましぃー)。また、(3)または(4)の回答をした方の研究費獲得状況をみると、全員が科研費を所持しており、また、ほぼ全員(92%)が公費も合わせて所持していることがわかりました。

今年度はどのように研究費を配分するか

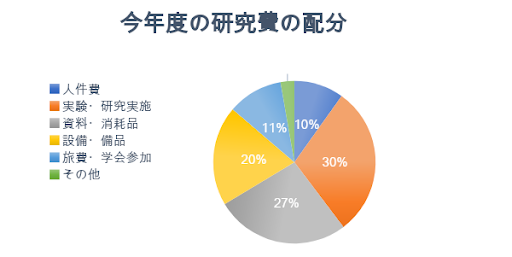

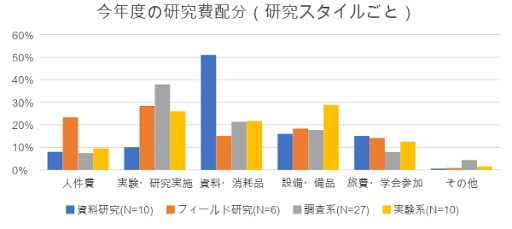

では、苦心の末ようやく獲得した研究費を、みなさんはどのように使う予定でしょうか?以下の円グラフに示すように、6つのカテゴリーに分配するパーセンテージを回答していただきました。さらに、研究の種類によっても資源の割り振り方が大きく影響されると考え、回答者の方には自分の主な研究スタイルについても回答していただきました。研究スタイル別の研究費配分については、下の棒グラフに示されています。

このように、研究スタイルによって内容は違いますが、研究活動そのものに直結する出費(例:調査系では研究実施費用、資料系では資料費など)と思われるカテゴリーに最も重みがおかれていることがわかります。それ以外に関しては、ほとんど同じような傾向が見られていると言ってもよいかもしれません。なお、今年度も新型コロナウイルスの影響により、ほとんどの学会がオンライン形式での開催になりましたので、例年と比べては旅費の支出が減っているのではないかと推測します。なお、ここで筆者が気になってしまった点が一つあります。それは、人件費が占める割合の少なさです。他の欧米諸国でもそうかもしれませんが、筆者がオーストラリアで見聞した限りでは、RAなど実験補助の役割に対する人件費はかなり多く支払われているように見えました。データ回収やデータ整理などの作業の一部はRAにアウトソーシングされるため、主要研究者が論文執筆などに割ける時間が増えます。一方、日本では、巨大プロジェクトを除き、多くの研究プロジェクトでは主要研究者が単独で奮闘している印象があります。院生と一緒にプロジェクトを実行する場合もありますが、その分、院生の教育には精力を注がなくてはなりません。

このように、研究スタイルによって内容は違いますが、研究活動そのものに直結する出費(例:調査系では研究実施費用、資料系では資料費など)と思われるカテゴリーに最も重みがおかれていることがわかります。それ以外に関しては、ほとんど同じような傾向が見られていると言ってもよいかもしれません。なお、今年度も新型コロナウイルスの影響により、ほとんどの学会がオンライン形式での開催になりましたので、例年と比べては旅費の支出が減っているのではないかと推測します。なお、ここで筆者が気になってしまった点が一つあります。それは、人件費が占める割合の少なさです。他の欧米諸国でもそうかもしれませんが、筆者がオーストラリアで見聞した限りでは、RAなど実験補助の役割に対する人件費はかなり多く支払われているように見えました。データ回収やデータ整理などの作業の一部はRAにアウトソーシングされるため、主要研究者が論文執筆などに割ける時間が増えます。一方、日本では、巨大プロジェクトを除き、多くの研究プロジェクトでは主要研究者が単独で奮闘している印象があります。院生と一緒にプロジェクトを実行する場合もありますが、その分、院生の教育には精力を注がなくてはなりません。◆◇◆◇◆◇◆◇◆

ただでさえ雑務・大学運営・授業担当の負担が大きい中で、残り僅かな体力をふり絞って研究活動に当てている日本の大学教員・兼・研究者は、なぜアウトソーシングを行わないのでしょうか?業務をアウトソーシングする習慣がない人もいると思いますが、アウトソーシングの経費が捻出できるほどの研究費が提供されていない、という状況によるものも多いのかもしれません。アンケート内にあった「正常に研究活動ができる」という選択肢の中には、どの程度「主要研究者が多大な体力と努力を投入すればどうにか研究活動ができる」が含まれているのでしょうか?そう考えさせられてしまうアンケート結果とも言えます。◆◇◆◇◆◇◆◇◆

[文責・LY / 博士(文学)]

***

新卒大学院生・ポスドクの皆さんの民間就職を、経験豊富なアカリクの就活支援コンサルタントが個別にサポート! まずはご相談ください。