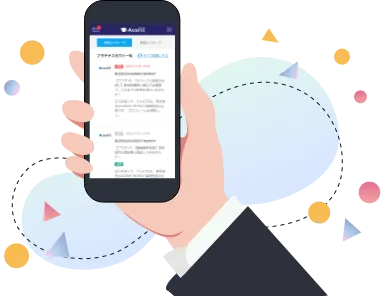

研究内容を入力すると

平均14通の

特別なスカウトが

届く

就活サイト

17万人以上の大学院生・理系学生の就活をサポート

してきたアカリクならではのサポートが充実!

研究内容の登録だけでスカウトが届くため、忙しい研究の中でも効率的に就活を進められます。

あなたに魅力を感じた思いがけない企業との出会いも。

メーカー、IT、コンサル業界を中心に、大学院生を求める優良企業と出会えるイベントを多数開催!

オンライン開催のため、忙しい研究のスキマ時間にも気軽に参加できます。

大学院出身のアドバイザーがあなたの就活 を徹底サポート!マッチする企業や、推薦応募可能な企業をご紹介。

個別のES添削や面接対策も行っており、選考対策もバッチリ!

会員登録してプロフィール充実度65%以上を目指しましょう!

企業の担当者があなたのプロフィールを見てスカウトを送ります。

スカウトを承認したら、企業とのやり取りがスタートします。

最初は面談やインターンシップになることもあります。

ナビサイトで様々な企業を探していても、イメージ通りの企業が見つからず。悩んでいた中でアカリクに登録したところ、視野になかった業界からスカウトが来ました。カジュアル面談でお話を聞いたら、やりたいこととピッタリだと思い、最終的に入社を決めました。スカウトがなかったら出会えなかったと思います。

ITエンジニア職

内定

研究室に先輩がおらず、手探りで就活を進めていたところ、アカリクでは大学院出身のアドバイザーに相談できると聞き、登録してみました。面談では私の強みを深堀してくれて自己分析に繋がり、ESや面接のアドバイスも頂けました。自分の専門性や性格、要望に沿った企業の紹介もしてくれて、最終的に良い企業と出会うことができました。

半導体技術職

内定

研究が忙しく、企業研究に充てられる時間があまりない状態だったのですが、アカリクに登録して研究内容を入力すると数多くの企業からスカウトが届き、志望していた研究開発職のポジションで内定を頂けました。効率的に就活を進められるので、大学院生、特に博士なら必ずアカリクに登録しておくべきだなと思います。

研究開発職

内定